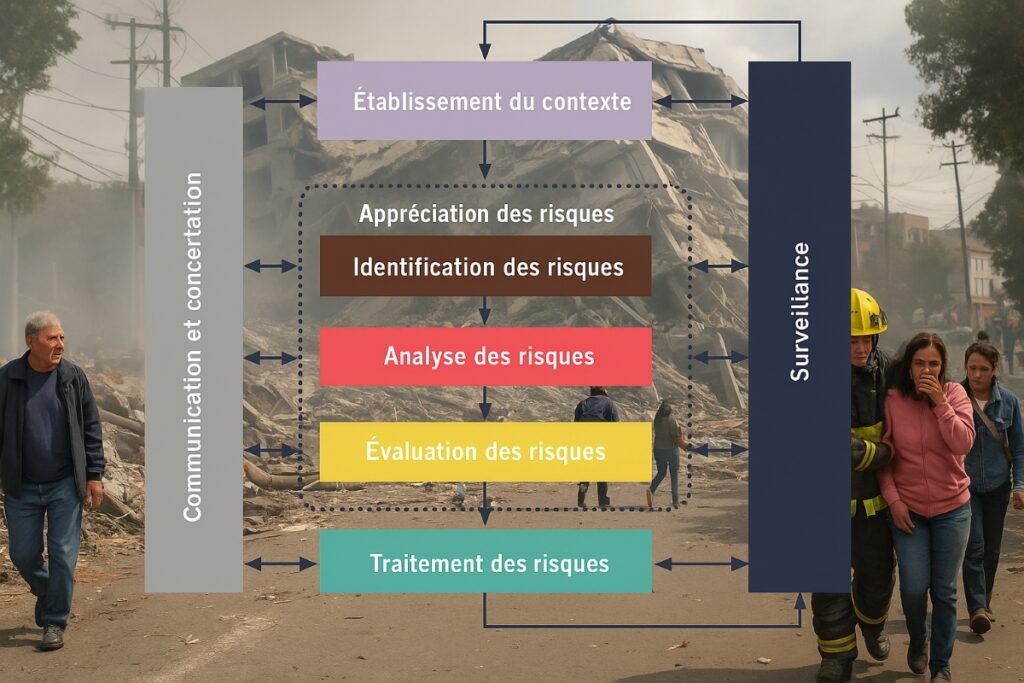

Que ce soit face aux incendies de forêt, aux inondations soudaines ou aux accidents industriels, la gestion des risques citoyens est un pilier fondamental de notre quotidien. Mais la gestion de ces risques n’est pas réservée aux experts ou aux autorités : chaque citoyen peut et doit jouer un rôle actif dans la prévention et la préparation. La norme internationale ISO 31000 offre un cadre simple en 6 étapes pour structurer cette démarche, de la définition du contexte initial jusqu’au suivi continu (source: riskonnect.com). Dans cet article pédagogique au ton sérieux mais accessible, nous parcourons ces six étapes une à une – Établissement du contexte, Identification des risques, Analyse des risques, Évaluation des risques, Traitement des risques, Surveillance – en expliquant comment vous pouvez les appliquer au niveau citoyen. Des exemples locaux concrets, comme les comités mixtes municipal-industriels du Québec, et des outils pratiques tels que l’application PrépaCivile, montreront qu’une communauté informée et coordonnée peut grandement améliorer sa résilience face aux sinistres.

1. Établissement du contexte : comprendre son environnement et ses enjeux

La première étape consiste à établir le contexte. En d’autres termes, il s’agit de dresser le portrait de votre situation face aux risques. Pour un citoyen, cela revient à se poser des questions simples : Dans quel environnement est-ce que je vis ? Quels sont les aléas possibles autour de moi ? Quelles ressources ai-je pour y faire face ? Par exemple, habitez-vous près d’une rivière sujette aux crues printanières ? À proximité d’une usine ou d’un site industriel manipulant des substances dangereuses ? Ou dans une zone boisée propice aux feux de forêt l’été ? Chaque contexte est unique : une famille en zone rurale isolée n’aura pas le même profil de risque qu’un résident d’un centre-ville en bordure de fleuve. Définir le contexte, c’est aussi identifier qui serait impliqué en cas de crise – votre famille, vos voisins, la municipalité, les services d’urgence – et quelles sont vos priorités (protéger les personnes d’abord, puis les biens, etc.). En somme, on plante le décor et on fixe les objectifs : de quels risques parlons-nous et jusqu’où voulons-nous réduire leur impact ?

Le saviez-vous ? Plusieurs municipalités s’assurent de bien connaître leur contexte de risque en réunissant toutes les parties prenantes. Par exemple, à Valleyfield et à Longueuil, des Comités mixtes municipal-industriels (CMMI) rassemblent volontairement la ville, des entreprises locales à risques et des citoyens pour mettre en commun leur expertise. Leur but est d’évaluer les risques industriels majeurs, les communiquer et se préparer ensemble à intervenir en cas d’accident (source: craim.ca). Ce type de concertation locale aide à établir un contexte partagé de la sécurité civile sur le territoire.

Astuce PrépaCivile : dès cette étape, l’application PrépaCivile peut vous aider à faire le point sur votre contexte. Son module Plan familial interactif vous guide pour élaborer votre plan d’urgence familial en détail : vous y renseignez vos points de rassemblement en cas d’évacuation, les rôles de chacun (ex.: qui récupère la trousse d’urgence, qui s’occupe des animaux), et les contacts prioritaires à joindre en cas de problème (source: prepacivile.com). Vous cartographiez ainsi votre univers de préparation. L’appli propose aussi de télécharger les cartes hors ligne (prochainement) de votre municipalité, pour toujours avoir sous la main les itinéraires d’évacuation et les zones de sécurité, même sans réseau (source: prepacivile.com). Autant d’outils pour mieux connaître et définir votre contexte de risques au quotidien.

2. Identification des risques : quels sont les dangers potentiels ?

Une fois le contexte établi, place à l’identification des risques. Il s’agit de recenser toutes les menaces potentielles qui pourraient vous affecter, vous, votre famille ou votre communauté. Concrètement, on fait la liste des scénarios redoutés : incendie domestique, inondation du sous-sol, tempête de verglas causant une panne de courant prolongée, accident industriel avec émission de fumées toxiques, pandémie, etc. Cette identification doit être la plus exhaustive possible – mieux vaut prévoir large que d’être surpris par un événement auquel on n’avait pas pensé. Pour ce faire, informez-vous sur l’historique de votre région (y a-t-il déjà eu des tremblements de terre mineurs ? des déraillements de train transportant des matières dangereuses ?), consultez les documents de la municipalité (plan de sécurité civile, zones inondables, etc.), et discutez-en avec votre entourage. Parfois, des risques moins évidents peuvent être signalés par des voisins ou des comités citoyens.

Exemple local : le CMMI de Varennes en est un bon exemple. Lors de soirées d’information publiques, le comité invite les résidents à “s’informer, se préparer, AGIR” face aux risques industriels du secteur (source: lareleve.qc.ca). Les citoyens y découvrent les dangers spécifiques liés aux installations locales (usines chimiques, entrepôts de substances dangereuses, etc.) et les actions préventives à connaître. Grâce à ce genre d’initiative, chacun peut identifier plus précisément les risques présents dans son voisinage immédiat et les mesures de sécurité en place ou à renforcer.

Astuce PrépaCivile : l’application PrépaCivile peut vous épauler dans cette phase d’identification. Elle centralise notamment des alertes officielles et informations locales qui peuvent révéler des menaces autour de vous. En configurant vos préférences, vous serez averti en temps réel des dangers émergents – par exemple une alerte météo pour orage violent, un avis d’ébullition de l’eau ou une fuite de gaz signalée dans votre quartier (source: prepacivile.com). Ces alertes hyper-locales vous permettent de prendre conscience rapidement d’un risque concret. De plus, le module de suivi de crise de l’appli vous aide à consigner tout incident ou indice de danger (avec photos, notes géolocalisées), ce qui peut servir à la communauté pour identifier des problèmes récurrents. En somme, PrépaCivile agit comme un éclaireur, en vous tenant informé des menaces potentielles afin que rien ne vous échappe.

3. Analyse des risques : comprendre la probabilité et l’impact

Lister les risques est un début, mais tous ne se valent pas. L’analyse des risques consiste à étudier plus en détail chaque scénario identifié : quelle est la probabilité que cela arrive, et quelles seraient les conséquences si cela arrivait ? Autrement dit, on cherche à évaluer la gravité de chaque risque. Par exemple, le risque d’inondation de votre maison est-il faible (vous êtes en hauteur, loin de tout cours d’eau) ou élevé (vous êtes en zone inondable, avec des antécédents d’inondations) ? Si l’inondation se produit, les impacts seraient-ils mineurs (quelques centimètres d’eau dans le sous-sol) ou majeurs (plus d’un mètre d’eau détruisant vos appareils et vos souvenirs) ? De même, un incendie domestique peut avoir une probabilité réduite si vous n’avez pas de sources d’ignition particulières, mais un impact potentiellement catastrophique (perte de la maison) – cela le classe parmi les risques critiques malgré sa faible probabilité.

Pour analyser vos risques, vous pouvez utiliser des informations disponibles (cartes des zones à risques, statistiques municipales, etc.) et des méthodes simples. Une méthode courante est de donner une note de 1 à 5 à la probabilité et à l’impact de chaque risque, puis de combiner ces scores. Un risque noté 5 en impact (conséquence très grave) et 4 en probabilité (assez probable) sera prioritaire par rapport à un risque 2 en impact et 5 en probabilité. L’objectif est de hiérarchiser les préoccupations. Impliquer votre famille ou vos voisins dans cette réflexion est une bonne idée : chacun peut apporter son point de vue sur ce qui semble le plus inquiétant. Par ailleurs, les exemples concrets sont instructifs. Ainsi, dans le cadre du CMMI de Varennes, les entreprises locales ont conduit des analyses d’impact et scénarios d’accidents pour estimer précisément les conséquences possibles d’une fuite chimique ou d’une explosion sur la population alentour (source: lareleve.qc.ca). Cette démarche d’analyse collective aide à quantifier les risques et à mieux cibler les efforts de prévention.

4. Évaluation des risques : prioriser et décider d’agir (ou non)

Après avoir analysé chaque risque, on passe à l’évaluation à proprement parler. Il s’agit de porter un jugement sur les risques identifiés : lesquels sont acceptables tels quels, et lesquels nécessitent des actions de votre part ? En d’autres termes, on fait le tri entre les risques qu’on peut tolérer (parce qu’ils sont très improbables ou mineurs) et ceux qu’on juge inacceptables en l’état (car trop probables ou aux conséquences trop graves). Cette étape est cruciale pour ne pas se disperser. Un citoyen ne pourra pas tout traiter à 100% : il faut concentrer les efforts sur les priorités. Par exemple, si vous vivez en appartement au 3ᵉ étage, le risque d’inondation par une crue est sans doute très faible pour vous ; vous pourriez estimer qu’il n’exige pas d’investir dans des sacs de sable. En revanche, le risque d’incendie dans votre logement est universel et potentiellement dévastateur : c’est un risque élevé qu’il faut absolument gérer (installation de détecteurs de fumée, exercices d’évacuation, etc.). De même, dans certaines régions du Québec, le risque de séisme existe mais reste modéré ; beaucoup de citoyens choisiront de ne pas axer leur préparation dessus, tout en priorisant davantage les risques plus fréquents comme les tempêtes hivernales.

Comment évaluer concrètement ? Posez-vous la question : « Puis-je vivre avec ce risque tel quel ? » Si la réponse est non – par exemple, « non, je ne peux pas accepter de perdre ma maison dans un incendie sans rien faire pour l’éviter » – alors ce risque doit passer en haut de votre liste d’action. À l’inverse, « oui, je peux vivre avec le risque que la foudre endommage mon érable dans la cour, car c’est très peu probable et pas dramatique » – ce risque-là pourra être simplement surveillé. Dans le langage ISO 31000, cette étape conduit souvent à classer les risques en catégories (faible, modéré, élevé, critique) afin de décider lesquels traiter en priorité. L’important est de justifier vos choix : ne rien faire est un choix acceptable pour un petit risque, mais doit être une décision consciente. Dans un contexte collectif, comme un quartier ou une ville, cette évaluation partagée permet de dégager un consensus sur les risques les plus importants à réduire en urgence. C’est là qu’une bonne communication entre citoyens et autorités prend tout son sens : elle garantit que tout le monde comprend pourquoi on s’attaque d’abord à tel problème, et reporte éventuellement un autre.

5. Traitement des risques : passer à l’action pour réduire le danger

Voici le cœur de la gestion des risques : le traitement (ou la maîtrise) des risques. Une fois qu’on sait quels risques on veut réduire, il faut mettre en œuvre des solutions concrètes. Traiter un risque, cela peut vouloir dire :

-

Réduire la probabilité du danger (par des mesures préventives), par exemple en débroussaillant autour de la maison pour diminuer le risque de propagation d’un feu de forêt, ou en installant un régulateur de tension pour éviter les surtensions électriques.

-

Réduire l’impact si l’événement se produit malgré tout (mesures de protection/préparation), par exemple en entreposant vos documents importants en lieu sûr à l’étage pour limiter les dégâts en cas d’inondation, ou en acquérant une génératrice pour pallier de longues pannes de courant.

-

Transférer le risque en partie à un tiers, typiquement via une bonne assurance (habitation, inondation, etc., selon le cas) qui vous indemnisera financièrement si le sinistre survient.

-

Ou tout simplement accepter le risque, si vous avez jugé qu’il était suffisamment faible ou peu dommageable – dans ce cas, aucune action particulière n’est entreprise, sinon de rester vigilant.

Pour les citoyens, les traitements de risque prennent souvent la forme de gestes de préparation et de prévention au quotidien. Installer des détecteurs de fumée et les maintenir en bon état, préparer une trousse d’urgence 72 heures, élaborer un plan d’évacuation familial et le répéter en exercice, apprendre les gestes de premiers secours, sécuriser les objets lourds dans la maison (utile en zone sismique légère)… Toutes ces actions réduisent considérablement la vulnérabilité face aux accidents. Parfois, le traitement du risque est collectif : un quartier peut décider de mettre en place une chaîne de voisins vigilants pour prévenir les feux de cuisine ou les intoxications au monoxyde, ou une municipalité peut investir dans des digues amovibles pour protéger un secteur inondable – dans ces cas, en tant que citoyen, participer et soutenir ces initiatives fait partie de votre contribution à la gestion du risque.

Exemple local : le CMMI de Varennes, encore lui, montre bien le passage à l’action. Ses entreprises et partenaires municipaux n’ont pas seulement identifié et analysé les risques industriels : ils ont mis en place des simulations et des plans d’intervention pour être prêts le jour J lareleve.qc.ca. Mieux, ils informent régulièrement la population des mesures à prendre en cas d’accident industriel et l’invitent à se préparer activement (lors d’exercices d’évacuation simulés, par exemple) (source: lareleve.qc.ca). Cette combinaison de prévention (réduire la probabilité d’accident par de meilleurs contrôles, etc.) et de préparation (réduire l’impact en entraînant les gens aux bons réflexes) est la recette d’un traitement de risque réussi. Chaque citoyen, à son échelle, peut en faire autant : agir sur ce qui est à sa portée pour éviter le pire ou en atténuer les conséquences.

Astuce PrépaCivile : l’application PrépaCivile est un allié précieux pour passer de la théorie à la pratique. Elle regorge de guides et de check-lists couvrant tous les scénarios : comment fortifier votre domicile contre une tornade, comment constituer vos réserves d’eau et de nourriture, que mettre dans votre trousse d’évacuation, quelles démarches administratives prévoir après un sinistre, etc. Suivre ces listes de contrôle étape par étape vous assure de n’oublier aucune mesure essentielle (source: prepacivile.com). De plus, PrépaCivile vous envoie des rappels intelligents pour maintenir votre niveau de préparation : par exemple, l’appli peut vous notifier automatiquement de tester vos alarmes incendie chaque mois, de renouveler l’eau potable de votre kit d’urgence tous les 6 mois, ou de vérifier les piles de votre lampe de poche (source: prepacivile.com). Elle adapte même ses conseils à la saison et à votre localisation (canicule, grand froid, risques d’inondation, etc.) pour vous suggérer les bonnes actions au bon moment. En bref, elle vous aide à garder le cap dans le traitement des risques, en intégrant la prévention dans votre routine quotidienne.

6. Surveillance et rétroaction : rester vigilant et s’améliorer en continu

Une fois les mesures de traitement en place, le travail n’est pas terminé – loin de là. La surveillance est la sixième étape cruciale du cycle de gestion des risques. Il s’agit d’assurer un suivi régulier : surveiller l’apparition de nouveaux risques, le changement des risques existants, et évaluer l’efficacité des actions menées. En d’autres termes, c’est un processus de veille et de rétroaction continue. Pour un citoyen, cela signifie plusieurs choses :

-

Rester à l’affût des alertes et des informations. Inscrivez-vous aux systèmes d’alerte de votre municipalité (par exemple, le service d’alertes de la Ville de Longueuil pour être informé par texto en cas d’urgence locale) et continuez d’utiliser des outils comme PrépaCivile qui relaient les alertes officielles en temps réel. Vous saurez ainsi immédiatement si un risque imminent survient (météo dangereuse, avis d’évacuation, etc.) et pourrez agir en conséquence (source: prepacivile.com).

-

Entretenir et revoir vos préparatifs. La trousse d’urgence préparée il y a 2 ans est-elle encore à jour ? (Les denrées sont-elles périmées ? Les batteries encore chargées ?) Vos détecteurs fonctionnent-ils toujours ? Votre plan familial est-il toujours adapté à votre situation actuelle (par exemple, avez-vous pris en compte le nouveau-né arrivé dans la famille, ou le fait que votre adolescent n’est plus à la même école) ? La surveillance inclut cette mise à jour périodique de votre plan et de vos équipements de sécurité. Un bon truc est de se fixer un rappel (annuel ou semi-annuel) pour un “bilan de sécurité” chez soi, un peu comme on fait le changement des piles de détecteurs à l’heure d’hiver. Là encore, PrépaCivile peut vous assister en synchronisant ces rappels dans votre calendrier et en suivant votre progression via sa “jauge de préparation” familiale.

-

Apprendre de l’expérience. Après un événement réel ou même un exercice, prenez le temps d’analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui est à améliorer. Par exemple, suite à la simulation d’évacuation de quartier organisée par votre municipalité, discutez avec vos voisins et les intervenants : les alarmes ont-elles été entendues clairement ? L’évacuation a-t-elle pris trop de temps ? Que pourrait-on faire différemment pour être plus efficaces ? Ces retours d’expérience (parfois appelés RETEX dans le jargon) sont l’essence de l’amélioration continue. Ils permettent de corriger le tir et de renforcer le plan pour la prochaine fois. Les CMMI et autres comités locaux de sécurité civile procèdent ainsi : ils se réunissent régulièrement pour faire le suivi des incidents survenus et ajuster les plans d’urgence en fonction des leçons apprises. Vous pouvez adopter la même approche à l’échelle de votre foyer ou de votre rue.

En somme, la surveillance garantit que la gestion des risques reste un processus dynamique et évolutif plutôt qu’un plan figé dans le temps (source: riskonnect.com). La communication joue ici encore un rôle central : en partageant les informations de veille et les leçons apprises avec votre communauté, vous contribuez à une amélioration collective de la résilience.

Gestion des risques ISO 31000

Conclusion : Tous acteurs de la résilience collective

La gestion des risques, telle que décrite par la norme ISO 31000, n’est pas un luxe technocratique – c’est un mode de pensée et d’action à la portée de tous, y compris des simples citoyens. En suivant ces six étapes – du contexte initial jusqu’à la surveillance continue – chacun d’entre nous peut mieux anticiper les dangers, réduire les conséquences des crises et protéger ce qui nous est cher. L’expérience du Québec regorge d’exemples inspirants de collaboration entre autorités, industriels et citoyens, comme les CMMI de Varennes, Valleyfield ou de l’agglomération de Longueuil (pour ne citer qu’eux), qui démontrent qu’une population informée et impliquée fait la différence lors des situations d’urgence.

Surtout, retenons que la gestion des risques est un effort partagé. Votre municipalité peut mettre en place des plans d’urgence, les pompiers et policiers peuvent intervenir rapidement, mais sans la participation active des citoyens – sans vous – ces efforts montrent vite leurs limites. Prévenir un incendie de maison commence par chaque foyer qui adopte les bonnes pratiques. Réduire les impacts d’une inondation implique chaque riverain qui se prépare et aide ses voisins vulnérables. Améliorer la sécurité industrielle nécessite la vigilance de chaque travailleur et habitant près des installations à risque. Ensemble, en communiquant et en se concertant, nous tissons un véritable filet de sécurité collectif.

Enfin, des outils comme l’application PrépaCivile viennent renforcer cette action citoyenne en la rendant plus facile et continue. Ils montrent que la technologie, bien utilisée, peut rapprocher les communautés, diffuser les alertes plus vite et guider les gestes qui sauvent. Mais l’essentiel reste l’humain : votre détermination à vous informer (S’informer), à vous préparer (Se préparer), et à agir le moment venu (AGIR) – le tout dans un esprit de solidarité. C’est là la clé d’une résilience collective réussie.

En adoptant dès aujourd’hui cette démarche proactive inspirée d’ISO 31000, vous faites bien plus que vous protéger vous-même : vous devenez un maillon essentiel de la sécurité civile de votre quartier et de votre ville. Informez-vous, parlez-en autour de vous, entraînez-vous avec vos proches et n’hésitez pas à rejoindre les initiatives locales. Une gestion efficace des risques, c’est garantir la résilience de la communauté et construire l’avenir avec confiance et sérénité – ensemble.

Sources : ISO 31000 (Management du risque), documents du CRAIM et comités de sécurité civile du Québec, site PrépaCivile et guides de préparation d’urgence. (Voir références liées dans le texte)

Laisser un commentaire